ごく一部では有名な、三島県令。

国道121号も彼の作品との事。

福島県内に素掘りの隧道が現存しているとの事なので、行ってみました。

車を止めるところがあるのかどうか、心配だったのですが、あつらえたように入り口前が広場になっておりました。

広場は会津鉄道のガーター橋のあたりです。

さて、出発。

ゲートをまたいでみると、そこには拍子抜けするほどきれいな道が。

はっきりとした轍すらあります。

こりゃあ、お散歩気分で探索かなぁ?

と、そんな甘い話があるわけもなく、轍は水位監視小屋までで、きっちりなくなります。

この先はぼちぼち藪。

とはいえ、せいぜい膝の辺りまでの藪で、さほど苦労はありません。

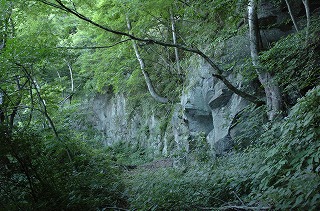

いよいよ厳しい岩場になってきましたよ。

一カ所橋があります。

ぼーっと歩いていると気が付かないほど地面と同化しています。

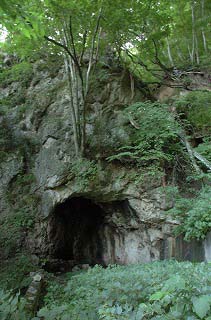

さて、いよいよ非道隧道です。

想像していたより、ずっと巨大な穴でした。

写真だとスケールがわかりませんから、一度現物を見ることをお勧めします。

上の写真にもありますが、隧道脇はしっかりした欄干に守られた崖。

水面までまっさかさまです。

短い隧道ですので、闇もなく、落ち着く感じ。

素堀ならでは。堀跡です。

抜けました・・・

さて、隧道を抜けた先も道は無難に続きます。

ただ、舗装路が復活したとたんに私有地っぽくなってしまうので、進入は容易ではない。

ま、この先は単なる街中なので、あえて潜入もせずに引き返します。

遠くに見えるコンクリート構造物。

ダム関連施設で、コンクリートアーチの水道橋とのこと。

この人たち、どうしちゃったもんかねぇ。

そんなところで育たなくてももっといいところあっただろうに。

隧道を通さざる終えなかったことがよくわかる一枚。

扁額代わりの立木が見事。

ところで、非道隋道のすぐ脇にもなにやら穴が開いています。

こちらは鉄道隋道。長い長いトンネルのわずかな明かり区間です。

崖横のわずかなスペースを道路に取られてしまったため、鉄道は山の中に追いやられました。

隧道出口の路肩。隧道は素堀なのに、こちらは立派なコンクリート。

なんか、アンバランスでいいですね。

さて、先ほどのコンクリートアーチの水路橋。

でも、藪でまともに写真が取れません。

夏場の探索は無謀ですな。

さて、その隣にはつり橋の跡があります。

つり橋としては、オーソドックスなスタイル。

ここが国道だったころは、この橋が集落へのメインルートだったのでしょう。

いまは、国道自体が川を渡ったので、国道沿いの集落となっています。

旧国道へのつり橋は明らかに不要ですから・・・

現道が見えてきました・・・

いや、これはこれで見事。

帰ってきました・・・ちょっと暗くなってる。あぶないあぶない。