国道122号線は渡良瀬川沿いを北上し、銅山で有名な足尾を通り日光へ向かう道である。

足尾銅山の開山(江戸時代)以来、重要な街道となり、日光東照宮の建築にも足尾の銅が使用されたとの記録がある。

さらに日光以北は国道120号を介して国道121号に接続し、会津若松を経由し、米沢に至る。

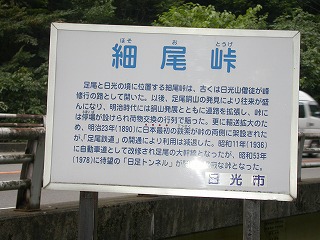

その122号で日光へ向かう、最初で最後の本格的な峠越えが「細尾峠」である。

現在は、日足トンネルによりバイパスされているので、険しい峠越えなしに日光へ入れる。

というわけで、今回は日光側から旧道へ入り、峠越えをした後、日足トンネルにて日光側へ戻ることにしました。

さて、細尾峠へのアプローチは至って容易。

現道の122号を走行していれば、日足トンネルの前後に「旧道」の案内のある青看板を見つけられます。

早速、日光側の入り口に到達。

ここに車を置いて、ちゃりでアプローチします。

ちなみに、今回は、特殊な事情で日光側からアプローチしましたが、足尾側からのアプローチがお勧め。

足尾側は入り口近辺に広場があって駐車しやすいのです。また、日光側のほうが標高が低いので、下りが多い。

実は日光側はこの先も現道と旧道は別々です。

旧道は細尾の集落を抜けて、現道は急な下り坂で一気に下り、2本の道は終点間際で合流。

ま、今回は、パスしましたが、特別な遺構はないものの、こちらの旧道も気持ちのいい旧道です。

さて、入り口は盛りだくさんです。

まず、目に付くのが現道をまたぐ橋梁。

旧道に入った直後にこの橋を渡ることになりますが、わずか1つのヘアピンでこれだけの比高を稼ぐあたり、この先の厳しさを予感させます。

そもそも、この地点も九十九折れの一部でしかありません。

さて、先ほどの写真のように、入り口は冬季閉鎖のゲートで閉められています。

というのも、先週の台風の被害を受けたらしい・・・

で、今回は、その被害状況を確認しに来たのでした。

さて、閉ざされたゲートは押すと容易に開きます(-_-;

では、10Km近く続く峠道へ出発。。。

コーナーを抜けると先ほど見えた現道をまたぐ橋梁に到達します。

あっという間にえらい高度を稼いでいるのがわかります。

ちゃり、のぼらねぇ・・・

早速軽い崩落箇所。ま、たいしたことない。

しばらく走ると突然視界が開けます。

そして、旧道には不似合いな真新しい立派な橋。

これは、数年前にやはり台風被害をうけ、復旧した箇所です。

右側に旧道(旧旧道か)の分岐がよくわかります。

こっちも舗装道路だったけど、わざわざはがしたのかなぁ?

旧道を行くか、旧旧道を行くか悩むところですが、まずは旧道から様子見。

って、迷うまでもなく、道がなくなってるし・・・

真新しい橋を渡るとこちらの旧旧道にはまだアスファルトが残っていました。

細尾峠は地元の方の思い入れも深いらしく、立派な現道ができたにもかかわらず、いまだに手入れがされ続けています。

このような大規模な災害にも負けることなく復活する。

そのおかげで、年2回のラリーも楽しめるわけですね。

ところどころこのような案内がありました。

入り口が細尾から1.3Kmでしたから、700m進んだ訳ね。先長いな。

細尾峠の特徴をよく表した一枚。

管理は行き届いているので、行政の立て看板などあります。

でも、古い石垣。今の基準では細いとはいえ、国道レベルの道幅。

そして、管理されていると言いながらも車は通らないので落ち葉に埋もれた路面。

そして、周りは杉林・・・

途中見かけた路肩の崩落。

規模は小さいですが、補修なしに車が走るにはちょっと危険かな。

ところで、細尾峠は実はイベントが少ないです。

沢ごとに橋梁はありますが、補修されているので新しいものだったり。

このように古いものもまれにありますが。

銘板は足尾町内の橋梁と通じるものがありますね。昭和30年代のものでしょう。

ただ、石垣と九十九折れは飽きるほど見られます。

特に石垣は自然石を積んだだけのもの、モルタルで固めたもの、コンクリブロック済み、コンクリの方面と、さまざまな年代のものが存在しています。

石垣博物館ね。

さて、私のへたれな足ではがんばっても10Km/h程度しか出ない上り坂と、飽きるほどの九十九折れを繰り返します。

上り途中でちょっとした広場を見つけると、そろそろ頂上が近いことを私は知っています。

先週のラリーのUターン地点だったので・・・

最後にこのヘアピンを抜けると〜〜

長いストレートの後に見える・・・

深い切通しと登山道との交差点。

えと、この先どこへ行くのかはあえてつっこまない方向で。深みにはまりそうなので。

昼間に冷静に見ると大規模な切通しです。

峠のサミットに、入り口にあったのと同じ案内板が。

大分がんばりましたね・・・

なにやら、裏向きの看板がありまして、表を見てみると・・・

・・・あ、そうですか。あれ?さっき車すれ違ったが・・・

さて、ここから一気に下ります。

と、その前に、みなさん大好物のおにぎりですよ〜〜〜

Cちゃんにねじ止めしただけの簡素なつくり。

でも、ここがいまだ現役の国道である重要な証拠。

誰ですか〜〜路面に黒い線を落書きしたのわ。

さて、この先写真ありません。

一気に下ったので。

道は覚えているので結構飛ばしましたが、下りで漕がずに50Km/hでるのはちょっと怖い。

ちゃりで走ってみて、改めてラリーやさんって頭おかしいと思う・・・ここ全開で10分もかからずに峠越えしてしまうのだから・・・

で、下りきると、足尾側の広場に出ます。

なんか、この広場不自然ですよねぇ。

ガードレールが変な切れ方してるし。

で、よく見ると、対岸に橋台があります。

何の橋の跡だ?

旧道は橋を渡る必要がないし、向こうに集落も何もないし・・・

う〜む、なぞ。

何らかの目的で橋があって、この広場がT字路になっていたのでしょうが、それ以上の事は・・・

変な切れ目から細尾峠方面を望む。

現道方面を望む・・・わからん。

いずれにしても、細尾峠はここで終わりで、すぐに現道と合流します。

合流点に解説を見つけたのですが・・・

日本で最初の鉄索が開通したとある!

ほぅ。と思って、帰宅後調査すると、足尾周辺は各国の最新技術による索道が張り巡らされ、あたかも、索道博覧会のようであったと。

なんか、いろいろ残ってるんじゃないのぉ?

ええ、大変長かったですとも。

さて、地図上で見ると、少し下流にも旧橋がありそうなので、ちょっとだけ足尾側へ向かってみましょう。

チェーン脱着場のすぐ脇にある橋(名称失念、後日調査の上、upします)。

2007/12/26 追記 ---------------------------------------------------

栃木平橋ということがわかりました。

この一枚撮るために栃木県入りしているのもどうかと思うが・・・

2007/1/7追記----------------------------------------------

インターネット上の検索で、栃木平橋は昭和10年の竣工と言うことがわかりました。

ちゃんと調べた情報ではないので、参考程度にとらえてください。

----------------------------------------------------------

よく見ると、旧橋が埋もれています。

現道とはガードレールにより分断されていますが、ちゃりでの突破は容易。

それでも舗装されている旧道を少し進むと、すぐに旧橋にたどり着きます。

年代ものの橋の割には親柱らしきものがなく、いきなり欄干です。

おかげで、銘板の類も見当たらない。

何らかの理由で撤去したのでしょうか?

何の障害もなくわたりきると、現道に遮られます。

一段高いところを通る現道。

緩くアーチ形状を見せる橋桁。

今のように理論の確立しきっていない試行錯誤のあとが楽しい。

さ、あとは、現道を通って車まで戻ります。

全長2765mの日足トンネル。

ちゃりでトンネルはあまり好きではありませんが、しょうがないので、一気に行きます。

その後、足尾の町でいろいろ橋を見て帰りました。

足尾銅山の本山も初めてみましたが、なかなかに見事。

探索ネタもありそうですよ。